L'art japonais traditionnel de "l'arrangement des fleurs coupées", ou Ikebana, reste peu connu. Il est considéré par les puristes comme une discipline soeur du tir à l'arc ou de la cérémonie du thé. Car se concentrer jusqu'à faire un avec sa cible, porter à la perfection le rituel de partage du thé, ou chercher l'expression la plus simple et la plus authentique de quelques fleurs et branches (union avec la nature), ce ne sont là que différentes modalités d'une quête intérieure de l'harmonie et du recueillement. La transmission de ce savoir secret se faisait auparavant à la manière extrême orientale (c'est-à-dire sans truchement de la parole qui risque de figer la connaissance ) et donc par l'observation et la répétition des gestes du maître, suivis d'innombrables exercices et de recommencements. Une véritable initiation.

On est assez loin, aujourd'hui, de cette exigence spiritualiste qui caractérisait l'enseignement des maîtres. Les règles strictes de la discipline d'antan se sont assouplies et ouvertes, facilitant l'accès des amateurs à des créations florales plus libres et tout aussi pleines de naturel. En sillonnant les sites dédiés à cet art, je tombe régulièrement sur de très belles compositions ; dont celle-ci, d'une grande simplicité.

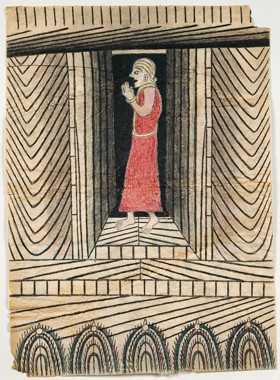

Trois branches structurent cet arrangement de type classique, appelé seikwa, qui selon les principes de base doit former globalement un triangle. A la différence de l'harmonie occidentale souvent fondée sur la symétrie, l'esthétique orientale préfère l'impair, le déséquilibre, d'où cette composition en triptyque, dont les vecteurs doivent par ailleurs être de grandeur inégale. La plus haute branche symbolise le ciel et la dimension aspirationnelle que l'on veut donner à l'arrangement. La branche moyenne symbolise l'homme et sa position dans son environnement. La petite branche s'incurvant vers le ciel symbolise la terre, et se trouve ici par exemple rattachée à une petite masse végétale. Les trois branches, en réalité séparées, doivent donner l'impression d'être issues d'un même rameau, ce qui est parfaitement réussi dans cet arrangement.

Vous pouvez apprécier également le déséquilibre avec lequel l'ikebana fait basculer à l'extérieur le centre de gravité de la composition, respectant l'épanchement naturel des fleurs. Encore une différence avec notre esthétique du bouquet occidental, qui aime peu voir des éléments floraux "pendre" hors du vase.

L'ensemble crée l'impression d'un mouvement rotatif, ou centrifuge, comme si ces quelques baies rouges se développaient en hélice à partir de leur centre pour s'épanouir en fleurs de prunus ou de cerisiers. Superbe !